Compliance & Governance

GRC – das digitale Bermuda-Dreieck

Governance, Compliance und Risk Management schaffen die Voraussetzungen für regelkonformes Handeln, stabile Prozesse und ein vorausschauendes Risikobewusstsein im operativen Geschäft. Regeln einhalten, Verantwortung klären, Risiken beherrschen – darum geht es bei Governance, Compliance und Risk Management (GRC). In einer komplexen Geschäftswelt sind sie unverzichtbar, um Unternehmen sicher zu führen und vor Schaden zu bewahren. Governance legt fest, wer entscheidet und wofür Verantwortung trägt. Compliance sorgt dafür, dass Gesetze und interne Vorgaben eingehalten werden. Und das Risikomanagement erkennt Gefahren, bevor sie zur Bedrohung werden. GRC ist mehr als ein Kontrollmechanismus – es schützt die Organisation vor rechtlichen, finanziellen und Reputationsschäden. Gleichzeitig schafft es Transparenz, verbessert die Entscheidungsqualität und stärkt das Vertrauen von Investoren, Kunden und Mitarbeitenden.

Das Zusammenspiel von Governance, Risk Management und Compliance hilft Organisationen und Unternehmen in der Digitalisierung auf Kurs zu bleiben. (Bild: Shutterstock/Mariusz Bugno)

Das Zusammenspiel von Governance, Risk Management und Compliance hilft Organisationen und Unternehmen in der Digitalisierung auf Kurs zu bleiben. (Bild: Shutterstock/Mariusz Bugno)

Steuerungsmodell für sicheren Kurs

Governance, Compliance und Risk Management bilden ein integriertes Steuerungsmodell für verantwortungsvolles und regelkonformes Handeln in Organisationen.

- Governance – im Sinne der Corporate Governance – beschreibt die Grundsätze der Unternehmensführung und -überwachung. Sie regelt, wie Entscheidungsprozesse gestaltet werden, wer welche Verantwortung trägt und wie Transparenz sowie Kontrolle sichergestellt werden. Ziel ist es, eine ausgewogene Balance zwischen Leitung, Kontrolle und langfristiger Wertschöpfung zu schaffen.

- Compliance umfasst sämtliche Massnahmen, die sicherstellen, dass ein Unternehmen Gesetze, Vorschriften, branchenspezifische Standards und interne Richtlinien einhält. Dies betrifft unter anderem Datenschutz, Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht oder Nachhaltigkeitsvorgaben. Verstösse können nicht nur zu rechtlichen Sanktionen führen, sondern auch das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden und Investoren massiv beeinträchtigen.

- Das Risikomanagement ergänzt Governance und Compliance um eine vorausschauende Perspektive. Es identifiziert potenzielle Gefahren – von Finanzrisiken über Cyberangriffe bis hin zu Reputationsrisiken – bewertet deren Eintrittswahrscheinlichkeit und definiert geeignete Gegenmassnahmen.

Gemeinsam sorgen die drei Disziplinen für Stabilität, Handlungsfähigkeit und Widerstandskraft – gerade in einem Umfeld, das von zunehmender Dynamik und Regulierungsdichte geprägt ist.

Organisatorische Verankerung

Damit Governance, Compliance und Risikomanagement im Alltag wirksam sind, müssen sie klar strukturell verankert sein. Verantwortung darf nicht diffus bleiben, sondern muss auf allen Ebenen – vom Verwaltungsrat bis zur operativen Linie – klar zugewiesen und nachvollziehbar dokumentiert sein. Der Verwaltungsrat trägt die oberste Verantwortung für die Ausgestaltung der Governance-Strukturen. Er bestimmt die Grundsätze der Unternehmensführung, legt Kontrollmechanismen fest und überwacht deren Einhaltung. Die Geschäftsleitung ist für die operative Umsetzung zuständig. Sie sorgt dafür, dass interne Richtlinien etabliert, Risiken bewertet und Prozesse regelkonform gestaltet werden. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Compliance-Funktion. Diese kann als eigene Abteilung geführt oder in die Rechts- oder Risikoeinheit integriert sein – entscheidend ist die Unabhängigkeit und der direkte Zugang zur Geschäftsleitung. Ergänzt wird sie durch ein internes Kontrollsystem (IKS), das sicherstellt, dass kritische Prozesse überwacht und Abweichungen rechtzeitig erkannt werden.

Wichtig ist zudem die interdisziplinäre Zusammenarbeit: Compliance, Legal, Risk, IT, HR und interne Revision müssen Hand in Hand arbeiten. Nur wenn Informationen systematisch geteilt und Verantwortlichkeiten abgestimmt sind, kann GRC als integriertes System funktionieren. Zentral für den Erfolg ist auch die Verankerung in der Unternehmenskultur. GRC darf kein reines Regelwerk sein, sondern muss von Führungskräften vorgelebt und von Mitarbeitenden verstanden und mitgetragen werden.

Technologische Dimensionen

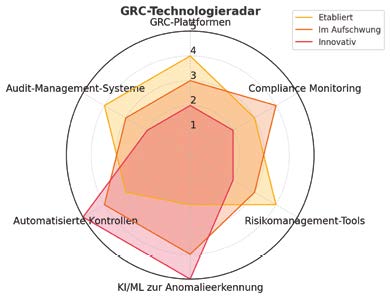

Die digitale Transformation macht auch vor Governance, Risk und Compliance (GRC) nicht halt – im Gegenteil: Sie eröffnet neue Möglichkeiten, Prozesse zu automatisieren, Risiken frühzeitig zu erkennen und regulatorische Anforderungen effizienter zu erfüllen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenverfügbarkeit, Transparenz und Revisionssicherheit. Ein zentrales Element ist der Einsatz von GRC-Softwarelösungen. Sie helfen, Richtlinien zu verwalten, Risiken systematisch zu erfassen und Massnahmen zentral zu dokumentieren. Moderne Plattformen integrieren verschiedene Funktionen – vom internen Kontrollsystem über das Audit-Management bis hin zur Compliance-Dokumentation. So entsteht ein ganzheitliches Bild, das eine risikobasierte Steuerung und ein kontinuierliches Monitoring ermöglicht.

Auch Technologien wie Künstliche Intelligenz und Machine Learning gewinnen an Bedeutung. Sie unterstützen bei der Auswertung grosser Datenmengen, erkennen Muster, weisen auf Anomalien hin und ermöglichen eine vorausschauende Risikobewertung. Im Bereich der IT-Sicherheit ergänzen sie traditionelle Schutzmechanismen durch dynamische Verteidigungsstrategien. Nicht zuletzt trägt die Automatisierung von Compliance-Prozessen – etwa bei der Prüfung von Lieferketten, der Überwachung regulatorischer Änderungen oder der Zugriffskontrolle – zur Effizienzsteigerung und Fehlervermeidung bei. Damit technologische Lösungen ihr Potenzial entfalten können, müssen sie in eine durchdachte GRC-Strategie eingebettet sein. Entscheidend ist nicht nur die richtige Tool-Auswahl, sondern auch deren nahtlose Integration in Prozesse, Systeme und die bestehende Organisation. Die Tools werden in der Regel in drei Kategorien eingeteilt:

GRC-Tools

Umfassende Plattformen

Für Unternehmen, die Governance, Risk und Compliance integriert steuern wollen, bieten sich umfassende GRC-Plattformen an. Diese Lösungen kombinieren verschiedene Funktionen wie Risikobewertung, Compliance-Management, Auditierung und interne Kontrollen in einem zentralen System. Zu den führenden Anbietern zählt RSA Archer, eine flexible Enterprise-Lösung, die insbesondere in regulierten Branchen weit verbreitet ist. Auch ServiceNow GRC bietet als Teil der bekannten IT-Service-Management-Plattform leistungsfähige Funktionen zur Automatisierung und Visualisierung von GRC-Prozessen. MetricStream wiederum punktet mit einem modularen Aufbau und eignet sich für Unternehmen, die skalierbare Lösungen mit globalem Rollout benötigen. Wer im SAP-Umfeld arbeitet, findet mit SAP GRC ein tief integriertes System zur Verwaltung von Berechtigungen, Richtlinien und Risiken. Ebenfalls relevant ist OneTrust, ursprünglich als Datenschutz-Tool gestartet, heute aber eine breit einsetzbare Plattform für Datenschutz-, Lieferketten- und ESGCompliance.

Spezialisierte Lösungen

Neben umfassenden Plattformen gibt es eine Vielzahl spezialisierter GRC-Tools, die gezielt einzelne Teilbereiche abdecken. Diese Lösungen eignen sich besonders für Organisationen, die bestimmte Compliance- oder Risikothemen adressieren wollen, ohne ein grosses Gesamtsystem einzuführen. Ein Beispiel ist LogicGate, eine anpassbare No-Code-Plattform für das Risikomanagement, mit der sich individuelle Workflows modellieren und steuern lassen. NAVEX bietet mit Produkten wie RiskRate und EthicsPoint etablierte Tools für Hinweisgebersysteme, Richtlinienverwaltung und Compliance-Schulungen – insbesondere in stark regulierten Branchen. Auch VComply richtet sich an kleinere und mittlere Unternehmen, die eine einfache, cloudbasierte Lösung für das Richtlinien- und Kontrollmanagement suchen. Diese spezialisierten Tools lassen sich oft schneller einführen und gezielter einsetzen, bieten jedoch meist weniger Integrationstiefe als umfassende GRC-Suiten.

Open-Source-Anwendungen

Für Organisationen mit begrenztem Budget oder spezifischen Anforderungen bieten sich auch Open-Source-Tools oder kleinere GRC-Lösungen an. Sie sind oft kostengünstig, flexibel und besonders für den Einsatz in KMU oder IT-nahen Bereichen geeignet. Ein Beispiel ist Eramba, ein Open-Source-Tool mit Fokus auf IT-Governance, Risiko- und Compliance-Management. Es bietet solide Grundfunktionen wie Policy-Verwaltung, Risikoanalysen und Kontrollpläne und wird von einer aktiven Community weiterentwickelt. Daneben gibt es cloudbasierte Angebote wie Compliance 360, das vor allem in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen zum Einsatz kommt. Diese Lösungen punkten mit einfacher Bedienung und schneller Implementierung, kommen jedoch in puncto Skalierbarkeit und Integration oft nicht an Enterprise-Plattformen heran. Für kleinere Organisationen, die pragmatische Ansätze bevorzugen, können sie dennoch eine sinnvolle und effektive Option darstellen.

Datenschutz und IT-Sicherheit

Datenschutz ist ein zentrales Element jeder GRC-Strategie. Mit der Einführung der DSGVO und ähnlichen Regulierungen weltweit stehen Unternehmen unter wachsendem Druck, personenbezogene Daten rechtskonform zu verarbeiten, zu schützen und transparent zu dokumentieren. Technologische Lösungen helfen, Datenschutzprozesse systematisch abzubilden – etwa durch Tools für Einwilligungsmanagement, Datenschutz-Folgenabschätzungen oder automatisierte Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten. Besonders wichtig ist die enge Verzahnung mit der IT-Sicherheit: Nur wenn Daten technisch geschützt sind, kann Compliance nachhaltig gewährleistet werden.

Die Informationssicherheit bildet das technische Fundament für die Einhaltung vieler Compliance-Anforderungen. Sie schützt vor Datenverlust, Cyberangriffen und Systemausfällen – Risiken, die nicht nur operative, sondern auch rechtliche Konsequenzen haben können. GRC-Systeme sollten deshalb eng mit Sicherheitsarchitekturen, Incident-Response-Plänen und Zugriffskontrollsystemen gekoppelt sein. Zertifizierungen wie ISO/IEC 27001 helfen, strukturiert vorzugehen und Nachweise gegenüber Aufsichtsbehörden zu erbringen.

Künstliche Intelligenz in GRC

KI hält zunehmend Einzug in GRC-Prozesse – insbesondere bei der Analyse grosser Datenmengen, der Erkennung von Anomalien und der Risikobewertung. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass Transaktionen in Echtzeit auf Verdachtsmomente überprüft oder regulatorische Änderungen automatisch identifiziert und bewertet werden können. KI unterstützt auch bei der Priorisierung von Massnahmen, etwa im Rahmen des Risikomanagements. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz ist jedoch Transparenz: Entscheidungen müssen nachvollziehbar und prüfbar bleiben – nicht nur technisch, sondern auch rechtlich. Automatisierung ist einer der grössten Hebel für Effizienz im GRC-Umfeld. Sie reduziert manuelle Aufwände, minimiert Fehlerquellen und beschleunigt Kontroll- und Freigabeprozesse. Beispiele sind automatisierte Zugriffskontrollen, periodische Risikoanalysen oder regelbasierte Eskalationsmechanismen bei Compliance-Verstössen. In vielen Unternehmen ist dies der erste Schritt in Richtung eines integrierten GRC-Systems, das sowohl flexibel als auch skalierbar ist.

GRC darf kein reines Regelwerk sein, sondern muss von Führungskräften vorgelebt und von Mitarbeitenden mitgetragen werden.

Risiken und Herausforderungen

Trotz aller Systeme, Richtlinien und Tools bleibt GRC kein Selbstläufer. In der Praxis gibt es eine Vielzahl an Risiken und Herausforderungen konfrontiert – organisatorisch, rechtlich und technologisch. Ein zentrales Risiko ist die persönliche Haftung. Geschäftsleitungsmitglieder und Verwaltungsräte können bei Versäumnissen im Bereich Governance oder Compliance persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Dies betrifft etwa Verstösse gegen Datenschutzgesetze, Korruptionsbekämpfung oder Pflichtverletzungen in der Risikovorsorge. Hinzu kommt die stetig steigende Regulierungsdichte. Neue Vorschriften – etwa zum Klimaberichtswesen (CSRD), zur IT-Sicherheit (NIS2) oder zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten (LkSG) – erfordern laufende Anpassungen von Prozessen und Dokumentationen. Für international tätige Unternehmen wird die Lage zusätzlich durch unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern erschwert.

Ein weiteres Problem liegt in Silos und fehlender Abstimmung: Wenn Compliance, Risiko und IT-Sicherheit isoliert arbeiten, entstehen Lücken und Redundanzen. Ohne klare Verantwortlichkeiten und übergreifende Koordination bleibt GRC reaktiv statt strategisch. Auch interne Kontrollsysteme stossen an ihre Grenzen – etwa wenn Risiken falsch eingeschätzt, nicht dokumentiert oder aus Ressourcengründen nicht regelmässig geprüft werden. Zudem braucht es in vielen Unternehmen noch stärkere Awareness und Schulungen, damit GRC nicht als lästige Pflicht, sondern als integraler Bestandteil der Unternehmenssteuerung verstanden wird. Nicht zuletzt stellt auch der technologische Wandel eine Herausforderung dar: Neue Technologien wie Cloud-Lösungen, KI oder Blockchain werfen neue rechtliche und sicherheitsrelevante Fragen auf, auf die bestehende GRC-Strukturen oft nicht vorbereitet sind.

Trends und Entwicklungen

GRC ist kein statisches System – es entwickelt sich kontinuierlich weiter und muss sich immer wieder neuen Herausforderungen anpassen. Aktuell sind vor allem vier Trends prägend: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, neue regulatorische Anforderungen und die Veränderung von Organisationsformen. Ein zentraler Treiber ist die ESG-Compliance. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch und sozial verantwortlich zu handeln. Neue Berichtspflichten wie die EU-Richtlinie CSRD verlangen eine strukturierte Erfassung und Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten. ESG wird damit zur vierten Dimension im GRC Modell – und verlangt integrierte Steuerungs- und Kontrollprozesse. Ebenfalls an Bedeutung gewinnt die Lieferketten-Compliance. Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und vergleichbare internationale Initiativen fordern, dass Unternehmen Verantwortung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg übernehmen – etwa für Arbeitsrechte, Umweltstandards und menschenrechtliche Risiken. Das Monitoring externer Partner wird damit zur neuen GRCAufgabe.

Ein weiterer Trend ist der zunehmende Einsatz von RegTech und LegalTech. Diese Technologien ermöglichen es, regulatorische Anforderungen automatisch zu analysieren, Handlungsbedarf zu erkennen und Massnahmen in Echtzeit abzuleiten. Sie schaffen Transparenz, reduzieren den manuellen Aufwand und beschleunigen Compliance-Prozesse deutlich. Schliesslich verändern sich auch die Strukturen, in denen GRC angewendet wird. Agile Organisationen, dezentrale Teams und hybride Arbeitsmodelle erfordern neue Governance-Ansätze – mit mehr Flexibilität, aber auch klaren digitalen Regeln und Verantwortlichkeiten. Governance, Risk und Compliance sind längst mehr als reine Kontrollfunktionen – sie sind strategische Pfeiler einer verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Unternehmensführung. In einer Welt, die durch Regulierung, Digitalisierung und Unsicherheit geprägt ist, schaffen sie Orientierung, Transparenz und Sicherheit.

Fazit: GRC lohnt sich

Wer GRC konsequent denkt und umsetzt, schützt nicht nur vor Haftungsrisiken, Imageschäden und finanziellen Verlusten, sondern stärkt auch die eigene Resilienz. Moderne GRC-Systeme ermöglichen es, Risiken frühzeitig zu erkennen, Compliance effizient zu managen und unternehmerische Entscheidungen fundiert zu treffen. Doch GRC ist kein fertiges Produkt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Es erfordert nicht nur klare Strukturen und technologische Unterstützung, sondern auch eine gelebte Kultur der Integrität – vom Verwaltungsrat bis zur Basis. Richtig umgesetzt, wird GRC vom regulatorischen Pflichtprogramm zum echten Wettbewerbsvorteil.