Künstliche Intelligenz

Von der KI-Studie zum Readiness-Tool

KI – viele wollen sie, wenige verstehen sie. Für Transparenz sorgt die bisher grösste KI-Readiness-Studie des Schweizer Startups CorpIn. Viele Unternehmen starten erste Initiativen mit Künstlicher Intelligenz. Doch wie bereit sind sie wirklich? Die schweizweit grösste KI-Studie liefert erstmals eine fundierte Standortbestimmung zur KI-Reife in der Schweiz. Das St. Galler Start-up CorpIn befragte über 1300 IT-Verantwortliche und Entscheidungsträgerinnen. Aus den Erkenntnissen entstand ein Tool, womit Unternehmen ihren Reifegrad holistisch und datenbasiert bestimmen, vergleichen und gezielte Verbesserungsmassnahmen ableiten können.

Die KI-Readiness-Studie untersucht sechs zentrale Handlungsfelder und vereint detaillierte Erkenntnisse aus 1'338 befragten Unternehmen. (Bild: Shutterstock/de karen)

Die KI-Readiness-Studie untersucht sechs zentrale Handlungsfelder und vereint detaillierte Erkenntnisse aus 1'338 befragten Unternehmen. (Bild: Shutterstock/de karen)

KI als Wettbewerbsfaktor

Vor wenigen Jahren galt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) als visionär. Heute ist er entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit. Doch während einige Unternehmen KI bereits gezielt zur Automatisierung, Analyse und Optimierung einsetzen und von messbaren Effizienzvorteilen profitieren, stehen viele noch vor grundlegenden Herausforderungen: unstrukturierte Daten, fehlende Strategien oder mangelnde interne Kompetenzen. Die schweizweit grösste KI-Studie hat über 1'300 Schweizer Unternehmen analysiert und festgestellt, dass sich die digitale Transformation innerhalb der Unternehmen oft langsamer vollzieht als der technologische Fortschritt. Hinter dem Projekt steckt das von HSG Absolventen gegründete St. Galler Startup CorpIn, das IT- und Unternehmensverantwortliche individuell bei ihrer digitalen und KI-Transformation begleitet. Mit der Studie wollte das Startup Licht ins Dunkle bringen und die entscheidenden Hebel für den KI-Reifegrad identifizieren. Um diese komplex klingende Grösse für Unternehmen greifbar zu machen, hat CorpIn die Erkenntnisse und Daten ihrer Studie in ein Self-Assessment-Tool verwandelt. Damit ist es für CEOs, CIOs und CTOs erstmals möglich, ihren KI-Reifegrad präzise und über sechs zentrale Dimensionen zu erfassen. Doch was braucht es konkret, damit ein Unternehmen «KI-ready» ist, und wo genau hadert es bei Schweizer Unternehmen derzeit noch?

Mehrdimensionaler Ansatz

KI-Readiness bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, KI effektiv einzusetzen und davon zu profitieren. Gemäss CorpIn umfasst diese Fähigkeit deutlich mehr als nur die Technologie selbst. Sie ist mehrdimensional und geht einher mit strategischer Verankerung, kulturellem Wandel und einem robusten Datenfundament. Was nach einem abstrakten Konstrukt klingt, kann in der Praxis mittels Reifegrad-Modellen erfasst werden – etwa dem aus der KI-Studie hervorgegangenen «Hexagon-Modell» von CorpIn. Dieses bewertet Organisationen entlang sechs zentraler Dimensionen und berücksichtigt insgesamt 56 qualitative und quantitative Eigenschaften, woraus sich schliesslich ein vollständiges Bild über die KI-Reife ergibt.

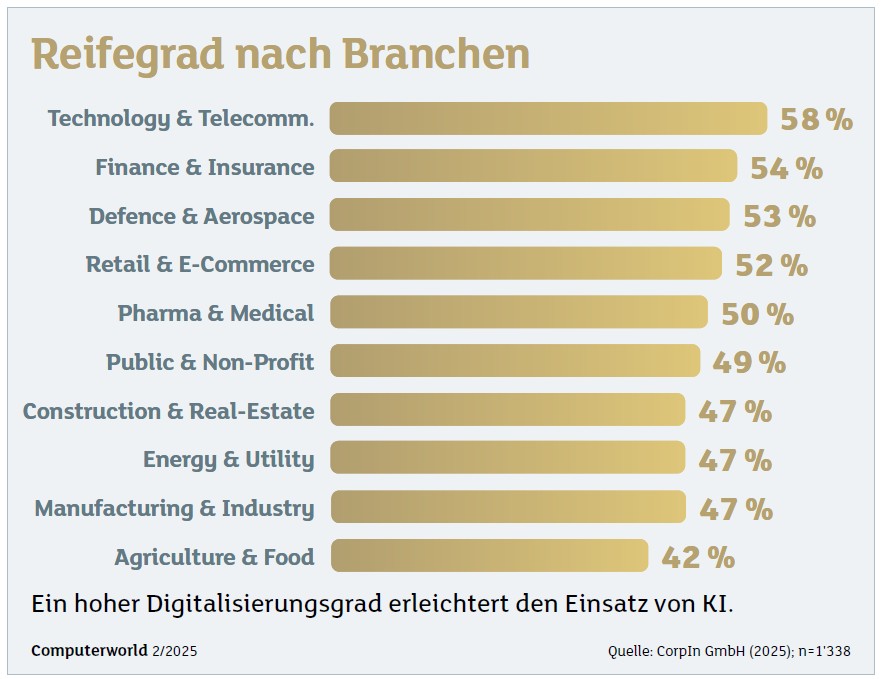

Ein Blick auf die Unternehmenslandschaft verrät, welche Branche in der Schweiz den KI-Reifegrad anführt. Wenig überraschend erzielten Unternehmen im Bereich Technology & Telecommunications das höchste Ergebnis, dicht gefolgt von Finance & Insurance und Defense & Aerospace. Diese Branchen zeichnen sich durch hohe Digitalisierungsgrade aus, was den Einsatz von KI erleichtert, oder haben oft regulatorische oder marktspezifische Anreize, KI frühzeitig zu evaluieren. Auf die Vorreiter folgt ein sehr ausgeglichenes Mittelfeld, unter anderem bestehend aus Public & Non-Profit, Construction & Real Estate oder Manufacturing & Industry. Gemäss der Studie weisen Unternehmen im Bereich von Agriculture & Food den tiefsten KI-Reifegrad auf, was auf niedrige Automatisierungsgrade oder fehlendes Know-how hindeuten könnte.

Insgesamt zeigt die Gesamtübersicht: Über alle Branchen hinweg weisen die Schweizer Unternehmen Verbesserungspotenzial auf. Nur, wer alle sechs Felder der KI-Readiness im Blick hat, kann KI systematisch und wirksam in der Organisation verankern.

Knacknüsse der KI-Adoption

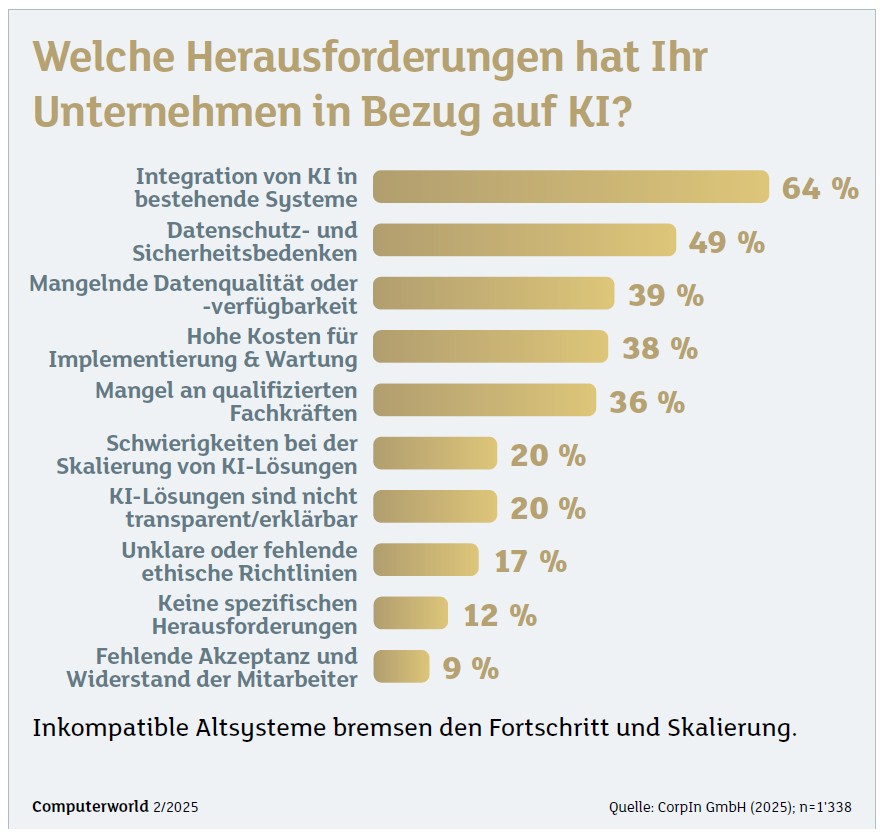

Die Studie zeigt, dass nebst der Integration von KI in bestehende Systeme der Mangel an entsprechenden Fachkräften, Sicherheitsbedenken sowie ein mangelhaftes Datenfundament die grössten Herausforderungen für Schweizer Unternehmen darstellen. Damit stehen technische und strukturelle Barrieren an erster Stelle: Die technologische Infrastruktur ist oft nicht KI-ready. Silostrukturen, fehlende Schnittstellen und inkompatible Altsysteme bremsen Fortschritt und Skalierung. Die Erwähnung von Datenschutzbedenken, unklaren Richtlinien und Mangel an KI-Know-how zeigt, dass die Hindernisse meist systemisch sind – nicht punktuell. Erfolgreiche Unternehmen müssen parallel an Infrastruktur, Datenstrategie, Kompetenzen und kultureller Integration arbeiten. Genau deshalb ist es so wichtig für Entscheidungsträgerinnen in diesem Bereich, einen gesamtheitlichen Überblick über die KI-Reife zu haben, und zu verstehen, wo das eigene Unternehmen steht.

FÜNF KI-ERFOLGFAKTOREN

KI braucht Führung und Fokus

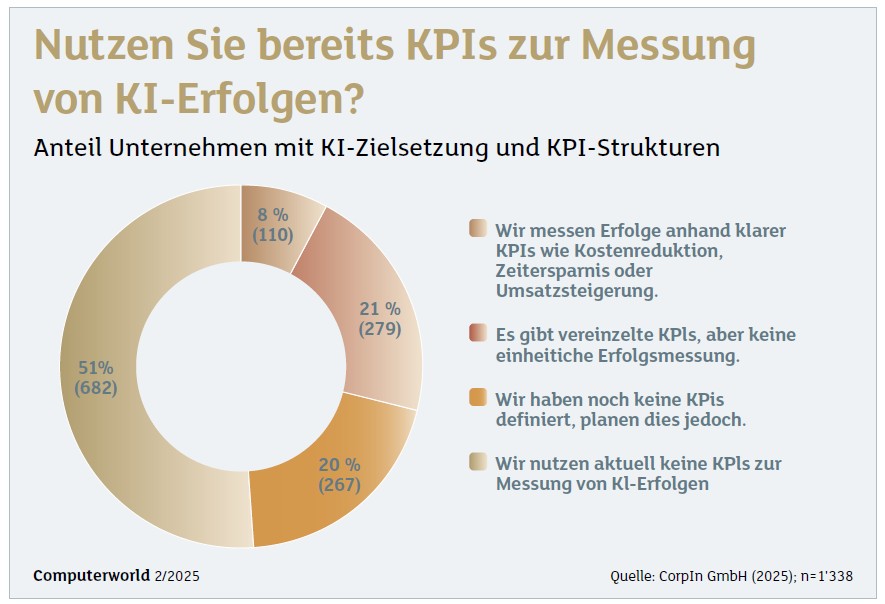

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Unternehmensstrategie ist ein entscheidender Faktor dafür, ob Projekte langfristig erfolgreich sind oder im Experimentierstadium verharren. Dass bereits 65 % der befragten Schweizer Unternehmen KI zumindest teilweise als Bestandteil ihrer langfristigen Ausrichtung sehen, verdeutlicht ein hohes allgemeines Bewusstsein für die Relevanz des Themas. Doch bei der konkreten Ausformulierung der Ziele hapert es: Nur 13 % verfolgen bereits messbare KI-Ziele, und lediglich 21 % stellen eine enge Verzahnung ihrer KI-Aktivitäten mit der Gesamtstrategie des Unternehmens sicher. Ein solches Auseinanderklaffen von strategischer Planung und konkreter Projektarbeit birgt das Risiko, dass KI-Initiativen nur punktuell umgesetzt und nicht auf die langfristige Wertschöpfung ausgerichtet werden. Dies macht deutlich: Ohne klare Vision, Verankerung auf C-Level und konsequente Erfolgsmessung bleibt KI oft Stückwerk.

Robuste Daten & flexible Systeme

Daten bilden das Fundament jeder KI-Anwendung. Obwohl Cloud-Lösungen mittlerweile stark verbreitet sind, zählen fehlende Datenqualität und fragmentierte Systeme zu den grössten Hindernissen für den wirksamen KI-Einsatz. Gerade einmal 8 % der befragten Unternehmen verfügen über konsistente, gut integrierte Datenstrukturen. Knapp über ein Drittel (35%) klagt zudem über heterogene IT-Landschaften und isolierte Systeme, was häufig in Medienbrüchen und Silostrukturen endet. Während Basissysteme wie ERP oder CRM meist flexibel integrierbar sind, gilt das für spezialisierte Anwendungen wie Business Intelligence oder Supply Chain Management deutlich weniger. Der Aufbau einer integrierten, durchgängigen IT-Architektur sowie ein durchgängiges Datenmanagement bleiben somit zentrale Voraussetzungen für erfolgreiche KI-Projekte.

KI ist auch ein Kulturthema

Die Haltung der Mitarbeitenden ist ein unterschätzter Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, neue Technologien im Unternehmen zu verankern. In knapp 40 % der befragten Unternehmen wird eine überwiegend positive Einstellung festgestellt, während 47 % von gemischten Reaktionen berichten und nur 3 % ausgeprägte Skepsis beobachten. Damit lässt sich ein grundsätzliches Potenzial für Akzeptanz konstatieren. Nachholbedarf besteht allerdings bei Kommunikations- und Schulungsmassnahmen: Nur knapp ein Viertel der Unternehmen fördert aktiv den Austausch und Schulungen rund um das Thema. Diese Massnahmen sind allerdings essenziell, um Ängste weiter abzubauen und die Belegschaft gezielt mitzunehmen. Die Studie zeigt also, dass viele Unternehmen vereinzelte Vorbehalte bereits aktiv angehen, jedoch selten auf konsequentes Change-Management und systematische Mitarbeitereinbindung setzen.

Vertrauen ist Voraussetzung

Datenschutz und IT-Sicherheit sind zentrale Eckpfeiler für den verantwortungsvollen Einsatz von KI, zumal diese Bedenken sich als eine zentrale Herausforderung in der Studie herauskristallisiert hat. Die befragten Unternehmen erfüllen zwar meist die gesetzlichen Mindestanforderungen im Bereich Datenschutz, doch eine umfassende Zertifizierung und fortschrittliche Sicherheitsstandards wie ISO/IEC 27001 sind noch eher selten. Besonders KI-Projekte, die auf sensible Daten angewiesen sind, benötigen jedoch ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das über Basis-Massnahmen hinausgeht. Auch KI-spezifische Leitlinien und regelmässige Audits fehlen vielerorts, was das Risiko für Datenschutzverstösse und Fehlanwendungen erhöht. Letztlich ist die Kombination aus robusten Standards und gelebter Sicherheitskultur der Schlüssel, um KI verantwortungsvoll zu nutzen und um das Vertrauen in die Technologie zu fördern.

Kompetenz schlägt Hype

Ohne Know-how bleiben selbst die besten KI-Tools wirkungslos. Der Aufbau solcher KI-Kompetenzen ist eines der meistgenannten Ziele, gleichzeitig aber auch eine der grössten Lücken. Gerade mal 9 % der befragten Unternehmen investieren in kontinuierliche, institutionalisierte Weiterbildung. Wenn Schulungen durchgeführt werden, beschränken sich diese häufig nur auf Basiswissen, während strategische, technische und ethische Themen deutlich seltener adressiert werden. Das deutet darauf hin, dass Unternehmen häufig möglichst vielen Mitarbeitenden einen breiten Einstieg zu KI über Alltagsanwendungen wie ChatGPT oder einfache Datenanalysen ermöglichen möchten, was grundsätzlich positiv zu sehen ist. Jedoch bleibt dies oberflächlich – und dies, obwohl genau diese Awareness vielen Unternehmen noch fehlt und gerade tiefere Themen wie Datenschutz zentrale Herausforderungen darstellen. Auf der anderen Seite führt über die Hälfte derzeit überhaupt keine regelmässigen Schulungen für Mitarbeitende durch. In diesem Fall kann KI-Expertise auch extern hinzugezogen werden. Allerdings fehlt generell vielen Unternehmen der Zugang zu spezialisiertem Fachwissen, sowohl intern als auch extern, was komplexere KI-Projekte erheblich verzögern oder ganz verhindern kann. Ein ganzheitliches Schulungskonzept, das sowohl operative als auch ethische und strategische Themen abdeckt, kann hierbei die nachhaltige Verankerung von KI im Unternehmensalltag fördern.

Fazit: KI braucht Klarheit

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Schweizer Unternehmen auf dem Weg zur KI-Reife befinden, viele das Feld jedoch ohne verlässliche Orientierung betreten. Mit dem Hexagon-Modell und der darauf basierenden Plattform steht erstmals ein Instrument zur Verfügung, das technologische Ambitionen mit organisatorischer Realität zusammenbringt. Für CIOs, Strategieverantwortliche und Führungskräfte in Unternehmen bedeutet das: Sie können ihr Unternehmen nicht nur auf technischer Ebene weiterentwickeln, sondern strukturiert, faktenbasiert und mit Blick auf nachhaltige Wirksamkeit.